TEL 03-5961-5601 FAX 03-5961-5603

活動紹介

機関紙「JMITU」

5月23日 中小企業庁交渉

中小企業の実態を伝え、改善を要請

5月23日(木)JMITUは賃上げに伴う労務費の価格転嫁を取引先に求める要請を経済産業省中小企業庁に申し入れました。中小企業のリアルな実態を伝えるため、東京東部・大東工業の清水取締役と埼玉・A社の経営者も共に参加しました。

A社「技術者を派遣している。リーマンショック時に賃金カット協力を要請され、いまだにそのまま。単価の引き上げを言えば契約が打ち切りに。派遣先の均等均衡方式にすれば改善できるのでは」と報告。

大東工業「下請け二法の適用範囲を広げてほしい。企業規模に拘らず公正な取引が行われるよう法改正を。協力会社の廃業、代替の事業者との取引きでコストアップするも理解が得られない。商法や民法の規定超える契約を強制的に求める大手に指導を」と要請しました。

中企庁「価格交渉取引月間でアンケートを実施。長期の手形、公取、下請法の指導基準、割引困難な手形指導がすべて60日以内に変更に。価格転嫁を進め、補助金、生産性向上の視点で支援。税制面でも賃上げから5年間、法人税の繰り越しができるように改定。経営改善、立て直し支援を引き続き実施。金利が上がっても、利益出るよう経営改善、再生支援活用促進していく。中小の研究開発に補助金、オーダーメイド枠を新設」したと回答しました。

JMITUからは「過去最多の倒産状況、労働者が儲かる所へ移動ではなく、安心して働けるように考えてほしい。省庁の垣根を越えて連携指導を。下請法や独禁法など抜本的改善できるよう問題提起を。中小ほど長時間労働。中企庁からも提言を」と中小企業が置かれている実態を伝え、改善を要請しました。

(機関紙2024年6月10日号より抜粋)

中小企業庁に要請書を手渡す三木中央執行委員長=5月23日経済産業省

定価1部100円(送料別)

金属労働研究所

季刊「金属労働研究」

金属産業の動向や労働者の状態、たたかいの展望など、労働組合のみならず、学者・研究者が共同して、調査・研究活動をおこなっている金属労働研究所(理事長・牧野富夫中央大学経済学部教授)が発行する季刊(年4回)。

シンポジウムの開催や定期的な研究会をおこなっています。

活動紹介

消費税減税、中小企業と地域経済の再生をめざす署名を中小企業庁に手渡す鈴木副委員長(右)

奨学金返還支援制度・給付型奨学金の拡充、学費無償化など青年の要求を文部科学省に申入れました

Google(親会社Alphabet Inc.)に誠実な団交実施を訴えるアルファベットユニオン支部 小林委員長(真ん中)

【#ストライキやってみた】労働組合・JMITU小坂研究所支部のストライキに密着取材! 異常な物価高の中、果たして大幅な賃金UPは実現したのか?!

JMITUのたたかいの歴史

日産自動車・高見沢電機・池貝など倒産・工場閉鎖とのたたかい

1997年の消費税増税をきっかけに日本経済は長期にわたる「デフレ経済」に突入し、2000年代初頭、工場閉鎖や中小企業の倒産が相次ぎます。JMITUでは、この時期、神奈川・池貝、長野・高見沢電機、東京・日産自動車をはじめ多くの支部が倒産・工場閉鎖などのリストラ攻撃とたたかいました。長野・高見沢電機支部では、親会社・富士通による工場閉鎖の提案に対し、職場からの団結と産別・地域からの大きな支援で、工場閉鎖を阻止し、組合員の雇用をまもりきりました。また、日産自動車ではルノーから送り込まれたカルロス・ゴーンによる工場閉鎖の攻撃に対し全労連規模でのたたかいを展開しました。

丸子警報器での臨時社員の均等待遇をもとめるたたかい

長野・丸子警報器支部では、1993年、28人の臨時社員の組合員が均等待遇を求める裁判闘争に立ち上がりました。裁判は1996年、長野地裁上田支部において、「およそ人はその労働に対し等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在し、これは人格の価値を平等とみる市民法の普遍的な原理」とし、正社員と比べ不当に低い臨時社員の賃金は違法という画期的な判決を勝ち取ります。たたかいはその後、東京高裁において臨時社員の賃金・一時金・退職金等の労働条件における正社員との格差は1割以下にするという内容で和解します。丸子警報器争議は、今日の非正規雇用労働者の均等待遇を求めるたたかいの新しい扉を開くものでした。

JMITUは奨学金返還支援制度を実現させる取り組みを全国で行っています

東京東部・日本ロール製造支部では、2020年4月から第一種限定で奨学金返還支援制度を勝ち取り、2021年には適用範囲を、第二種まで拡大することを実現しました。「安心して働きたい」という若い労働者の要求があればこそ実現できました。若い人が技術・技能を取得するのには時間がかかる。会社に嫌気がさし辞めてしまうようではダメ、長期に見れば人を育てることは、会社にとって大きな財産になると組合は主張しました。返還支援期間は入社から10年間と限定されていますが、その間は全額を会社が負担するというとても素晴らしい制度です。

労働争議

労働者の権利をまもるため、労働争議をたたかっています

東京西部・アルファベットユニオン支部

- 不当労働行為 都労委 7/29

東京西部・リオンサービスセンター支部

- 不誠実団交 都労委 7/23

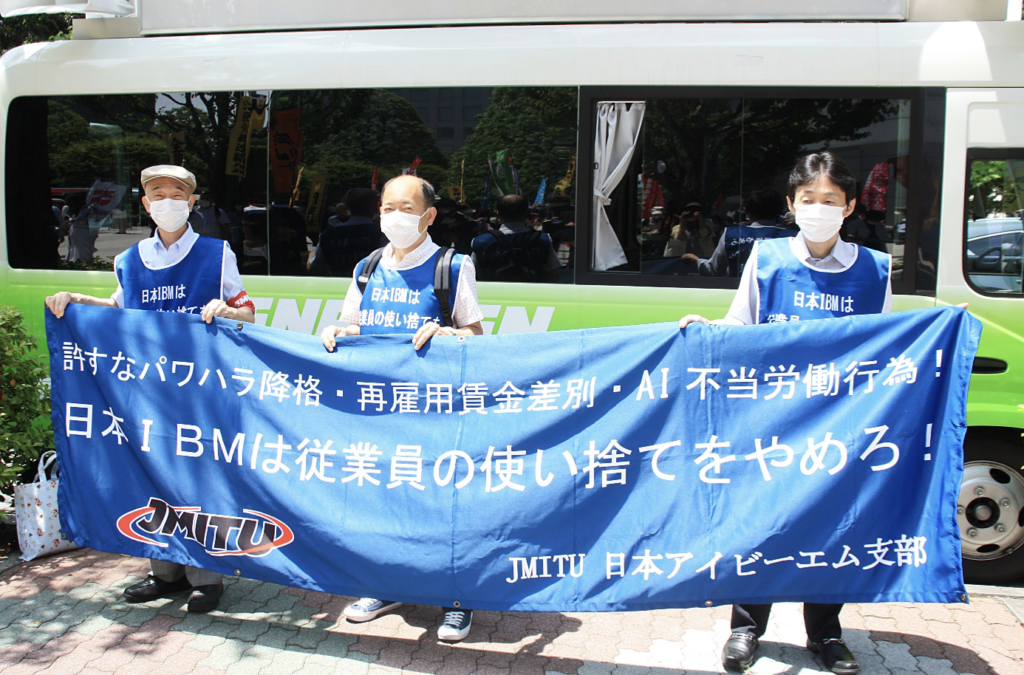

東京南部・日本アイビーエム支部

- AI不当労働行為事件 都労委 8/1

- 再雇用賃金差別裁判 東京地裁510 法廷 10/10

- 再雇用賃金差別 中労委 9/3

東京南部・ノバ・バイオメディカル支部

- 不当配転 東京地裁 8/7

- 不当労働行為 都労委 5/28

東京北部・東京北部地域支部(株式会社伊藤喜三郎建築研究所)

- 不当解雇 東京地裁 5/31

愛知・オハラ樹脂

- 処分無効確認・損害賠償(会社控訴、名古屋高裁 2/23)

- 残業代請求(少額訴訟、名古屋地裁、5/16)

- 不当労働行為事件 愛知県労委 7/22

.pdf-2023-07-25-15-44-04.png)